En vacances en famille à Lesbos, j’ai voulu visiter le musée archéologique de Mytilène. Ce musée est constitué de deux sites, l’ancien (un très beau bâtiment) et le nouveau. Munie d’un appareil photo et d’une caméra vidéo, je me suis présentée à l’entrée. En achetant mon billet, j’ai tout de suite remarqué l’affichette interdisant toute prise de vue. En entrant dans le musée, je me suis retrouvée entourée du personnel pléthorique, veillant au grain. Seules les collections préhistoriques étaient photographiables, mais sans flash. En règle général, ces témoignages du passé le plus ancien n’intéressent pas grand monde. Par la fenêtre, j’avisai le magnifique lapidaire dans le jardin. Je m’y rends. J’ai pensé qu’on pouvait photographier ce qui était à l’extérieur, essentiellement des éléments architecturaux et des inscriptions. Mais on m’a laissé prendre en photo seulement le grand lion monumental datant de l’époque romaine. J’ai demandé pourquoi je ne pouvais pas photographier ces éléments et les gardiens m’ont expliqué qu’ils avaient des consignes claires: ces pièces n’étaient pas photographiables parce qu’elles n’étaient pas encore publiées.

Je me suis rendue dans le nouveau musée, financée par la Grèce et la Communauté européenne, qui présente des mosaïques et des sculptures avec une muséographie remarquable. Les éclairages des pièces sculptées notamment les mettent particulièrement bien en valeur. On y trouve aussi une série de mosaïques présentant des scènes de théâtre. Dans cette partie moderne, c’est le même scénario qui s’est joué. Les prises de vue étaient strictement interdites. Le personnel nous a suivis dans toutes salles. La même excuse nous a été donnée. A la fin, on m’a tout de même autorisée à photographier des dessins d’enfants exécutés lors d’une activité pédagogique du musée.

Bien entendu, au terme de la visite, un beau guide est à vendre! Il existe bien des politiques différentes dans les musées, quand il s’agit d’autoriser les visiteurs à prendre des images. Habituellement on laisse les gens prendre ce qu’ils veulent en image, mais sans flash. Les vitrines et autres obstacles se chargent d’éviter tout résultat probant. Mais pour les visiteurs ces images sont une manière de s’approprier les objets du patrimoine, de les garder en mémoire et surtout de les partager. Hier cela se faisait au cours de mémorables soirées dias. Aujourd’hui, on utilise des sites de partage de photos comme Flickr et on laisse le monde entier voir ses images. Les musées devraient comprendre que c’est dans leur intérêt: en effet, cela crée du buzz, l’équivalent web du bouche à oreille. Vous pouvez chercher longtemps des traces du musée archéologique de Lesbos dans des sites Web 2.0, vous n’en trouverez guère…

Je peux comprendre qu’on soit réticent à laisser photographier des objets non publiés. On risque de les voir publier par quelqu’un d’autre (une antique crainte des archéologues). Il faut tout de même admettre que placer un objet dans un musée, c’est aussi une manière de le publier. Il devient public et donc chacun devrait pouvoir le photographier et même le partager, ce d’autant plus que ces objets sont à double titre dans le domaine public: les droits d’auteur sont tombés depuis longtemps et les fouilles sont financées le plus souvent par des fonds publics. Enfin si l’on peut admettre que le découvreur a une priorité pour publier ses découvertes, il n’a pas le droit moralement de se garder des objets à publier jusqu’à sa retraite et au-delà. Il y a bien assez d’étudiants en archéologie et d’archéologues diplômés pour qu’on se partage le travail. Personnellement je considère qu’après un délai de 5 à 10 ans, les objets non publiés et pour lesquels aucune étude n’a été entreprise doivent être accessibles à tous et surtout à la communauté scientifique, pour trouver des personnes qui se chargeront de leur publication.

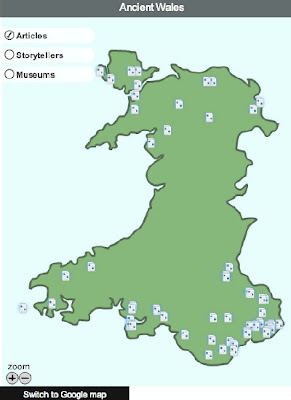

Bref, si le musée de Lesbos présente agréablement ses collections, ses responsables ont encore beaucoup à apprendre sur la diffusion du patrimoine sur Internet. Ils pourraient faire connaître leur institution à peu de frais.

http://www.lesvos.co.uk/museums/archaeological.htm

Pour une vue d’ensemble du patrimoine grec, voir l’excellent site Odysseus, publié par le Ministère de la Culture: